Sélection de livres

Noël 2024 : Les coups de cœur en Langues

La grande histoire de l'écriture : de l'écriture cunéiforme aux émojis

Auteur : Vitali Konstantinov

Éditeur : Joie de lire

Le langage de l'amour : de la rencontre à la rupture, comment les mots révèlent nos sentiments

Auteur : Julie Neveux

Éditeur : Points

La langue anglaise n'existe pas : c'est du français mal prononcé

Auteur : Bernard Cerquiglini

Éditeur : Gallimard

Poésie du gérondif : vagabondages linguistiques d'un passionné de peuples et de mots

Auteur : Jean-Pierre Minaudier

Éditeur : Le Tripode

Noël 2024 : Les originaux en Langues

Le nouveau dictionnaire du sexe : les mots du sexe nés au XXIe siècle

Auteur : Marc Lemonier

Éditeur : Editions Christine Bonneton

Le dico du daron : le parler jeune expliqué aux parents

Auteur : Jean-Christophe Erbstein

Éditeur : Editions Christine Bonneton

L'art de ne pas dire. Chroniques d'un saccage du langage

Auteur : Clément Viktorovitch

Éditeur : Seuil

Chaperlipopette ! : jeux de mots chamailleurs & chatoyants

Auteur : Daniel Lacotte

Éditeur : Larousse

Noël 2024 : Les indispensables en Langues

150 drôles d'expressions que l'on utilise tous les jours sans vraiment les connaître

Auteur : Alain Rey

Éditeur : Le Robert

Le baleinié : dictionnaire des tracas : l'intégrale, 1-2-3-4

Auteur : Christine Murillo

Éditeur : Points

Au bonheur des mots les plus truculents de la langue française

Auteur : Daniel Lacotte

Éditeur : Larousse

L'art de moucher les fâcheux : les secrets de la repartie en 37 stratagèmes

Auteur : Julien Colliat

Éditeur : Points

Comme on dit chez nous : le grand livre du français de nos régions

Auteur : Mathieu Avanzi

Éditeur : Le Robert

Correctrice incorrigible : des bonbons sur la langue : et autres curiosités du français

Auteur : Muriel Gilbert

Éditeur : Points

Dossiers

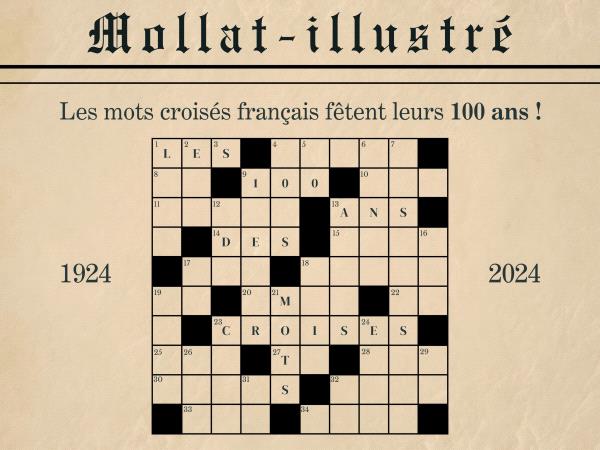

100 ans de mots croisés

Du pareil au même : un espace pour la traduction

Écrivez votre aventure avec les éditions épopée

Le cristal et la flamme : Chomsky contre Piaget

Coups de cœur

De Saussure - Le Motif dans le tapis

Publié en 1916, trois ans après la mort de Ferdinand de Saussure, d’après les notes de cours prises par ses élèves, il offre une excellente introduction aux sciences du langage, en définissant, de manière claire et rigoureuse, les principes fondamentaux de la linguistique.

Lorsqu’on met à plat les propositions essentielles de Saussure, elles semblent aller de soi :

- L’arbitraire du signe (ce n’est pas parce que l’orange est “orange” qu’on l’appelle “orange”, c’est l’inverse) ;

- l'interdépendance des mots (il n’y aurait rien de “cru” s’il n’y avait rien de “cuit”) ;

- la distinction entre une langue et son usage (vous n'irez jamais voir un "pestacle", même si votre enfant vous le demande).

Tandis que les grammairiens du XIXe siècle tentaient de retracer la généalogie des langues à partir d’une langue-mère - fantasmée comme un modèle de construction et de raffinement -, en isolant des éléments de grammaire et en retraçant leurs altérations au cours des âges, Saussure est parti d’un postulat radicalement nouveau : chaque langue contient en elle-même sa propre valeur et sa propre justification. Il n’existe pas, en dehors d’elle, une langue idéale, ou un ensemble de catégories mentales à partir desquelles il faudrait l’étudier. C’est en observant le jeu de chacun de ses éléments en interaction que l’on peut et doit espérer la comprendre.

« (...) de même qu’une tapisserie est une œuvre d’art produite par l’opposition visuelle entre des fils de couleurs diverses ; (...) ce qui importe pour l’analyse, c’est le jeu de ces oppositions, non les procédés par lesquels les couleurs ont été obtenues. »*

La portée de cette trouvaille ne doit pas être sous-estimée. Chaque définition posée permet de délimiter de manière très précise le champ d'action de la linguistique, et surtout de la dégager d'autres disciplines comme l'histoire, la psychologie ou la physiologie. À la manière du "signe" dans la théorie de Saussure, son Cours se définit par ce qu'il n'est pas. C'est en cernant son objet hors de toute référence extérieure qu'il donne à sa discipline sa pleine autonomie et sa valeur propre.

Un fait social peut ainsi être étudié en soi, selon ses règles internes, sa structure abstraite. La leçon sera retenue par Lévi-Strauss pour l'anthropologie, Lacan pour la psychanalyse, et par l'ensemble des sciences humaines en général.

*Cette métaphore est utilisée par Saussure en un sens très restreint pour sortir l'étude de la langue de la phonétique et des lois de la physiologie. Pour illustrer sa conception de la langue comme un système de signes solidaires entre eux, il utilise plus volontiers l’image d’une partie d’échec, où chaque pièce n’a de valeur qu’en fonction de sa position par rapport aux autres sur le plateau.

Voyage au pays de la grammaire

On entre dans ce petit univers comme dans un cabinet de curiosité, pour y dénicher des perles rares et irrégulières, des fragments hétéroclites de cultures oubliées, qui laissent entrevoir de véritables trésors de civilisation tout en préservant leurs charmes et leurs mystères (un peu à la manière de la nouvelle Tlön, Uqbar, Orbis Tertius de Borges).

Vous y découvrirez des mots comme tuktusiuqatiqarumalauqpuq*, tenterez d’imaginer les nuances imperceptibles des 117 consonnes du !xoon, et délaisserez un temps les adjectifs pour privilégier les « impressifs », qui vous permettront de distinguer des phrases comme « il sauta hop » et « il sauta plouf » (ce qui n’a rien à voir).

Aux règles figées des grammaires académiques, aux théories savantes qui prétendent enclore la totalité des langues existantes dans une structure définitive, Jean-Pierre Minaudier préfère « la diversité radicale, la poétique et la féconde anarchie des langues réelles ». Car chacune d’elles, à travers ses métaphores, ses associations d’idées et ses détours alambiqués, façonne une manière de penser singulière, suggère une vision du monde originale, qui nous rend en quelque sorte « poètes malgré nous ».

La Poésie du gérondif n’est ni une leçon rébarbative, ni un divertissement futile, mais une véritable initiation à la beauté et la variété des horizons que nous ouvre le langage.

Poésie du gérondif : vagabondages linguistiques d'un passionné de peuples et de mots

Auteur : Jean-Pierre Minaudier

Éditeur : Le Tripode

La langue géniale

Nous connaissons les Grecs, nous habitons leur architecture, nous pensons d’après leur philosophie, nous sentons avec leur poésie, mais nous ne les comprenons pas. Quelque part, entre la destruction du temple d'Éphèse et les derniers feux de l’Empire romain, le souffle de leur langue s’est perdu. Et avec elle, les manières de sentir, de penser et de vivre de ce peuple auquel nous devons tant.

« Ignorants que nous sommes, nous resterons toujours les derniers de la classe, puisque que nous ne savons pas quel était le son des mots grecs, ni où précisément nous devons rire. » (Virginia Woolf)

C'est en étudiant leur langue si particulière que l'on peut espérer approcher un peu des subtilités de cette culture si familière et pourtant si étrange. À travers les méandres du grec ancien, vous plongerez en effet dans une pensée qui ignore le temps pour se concentrer sur la manière dont se déroule l’action, qui conçoit le “duel” ou le couple comme un nombre à part, qui exprime le désir avec un mode propre, dans une langue qui se chante en modulant son rythme et sa tonalité.

Que vous soyez un parfait néophyte, ou un vétéran du grec, usé par de longues heures passées sur les bancs de l’école à réciter tout un chapelet de déclinaisons fastidieuses, vous vous émerveillerez avec l’autrice des trésors cachés de cette langue exceptionnelle.

La langue géniale : 9 bonnes raisons d'aimer le grec

Auteur : Andrea Marcolongo

Éditeur : Le Livre de poche

Je parle espagnol avec Paloma

Vous vous baladez dans les vastes plaines rocailleuses de l’Andalousie quand un vieux fermier vous fait un signe de la main :

« ¡ Cuidado ! Bandoleros están derramando la sangre de los turistas por aquí. »

Si vous pensez qu’on vous invite à boire une sangria sous des banderoles, vous feriez peut-être mieux de réviser votre espagnol.

Pas de panique ! Voici le livre qui va vous sauver.

Vocabulaire, grammaire, conjugaison, vous retrouverez ici toutes les règles essentielles pour maîtriser l’espagnol, agrémenté de quelques exercices pour évaluer votre niveau et votre progression.

Plutôt qu’un manuel découpé en leçons, la collection prend le parti de proposer un ouvrage très général et facile à consulter pour retrouver rapidement toutes les notions dont vous avez besoin ou vous donner envie de le parcourir au hasard.

Quel que soit votre niveau, vous y puiserez forcément de quoi vous améliorer.

¿ Listo ? ¡ Adelante !

Hablo espanol ! : une méthode facile & ludique pour apprendre l'espagnol !

Auteur : Paloma

Éditeur : Marabout

La Grande Histoire de l’Écriture : de l’écriture cunéiforme aux émojis.

La grande histoire de l'écriture : de l'écriture cunéiforme aux émojis

Auteur : Vitali Konstantinov

Éditeur : Joie de lire

Chomsky contre Piaget : deux théories pour une science de l'Homme

D’un côté, Noam Chomsky, le plus grand linguiste de sa génération. De l’autre, Jean Piaget, expert incontournable de la psychologie du développement.

De leur opposition, à l'occasion d'une rencontre organisée en 1975, à l'abbaye de Royaumont, va naître un débat vif et particulièrement riche, qui féconde encore la recherche actuelle.

L’un propose une « grammaire générative » ; l’autre une « épistémologie génétique ». Toute la différence se trouve dans le suffixe. Et c’est une différence radicale et profonde. Chomsky estime en effet qu’une grammaire innée, inscrite dès la naissance dans notre esprit, permet de « générer » toutes nos activités langagières. Piaget, quant à lui, considère que la logique est « générée » au cours de notre développement, grâce à nos interactions avec l’environnement.

Deux disciplines différentes, qui apportent des explications totalement opposées à une seule et même question : d’où vient la connaissance ? Ou plus exactement : d’où viennent les structures mentales, universelles, qui encadrent notre expérience du monde et orientent nos apprentissages ? Sont-elles ancrées dans notre esprit dès l’origine, comme un programme informatique, qui déterminerait toute notre activité mentale ? ou sont-elles construites, progressivement, en suivant un processus de complexification imposé par le jeu même de nos échanges avec l’environnement.

Le débat, qui se déroule sur quatre jours, mobilise de nombreux chercheurs, issus de disciplines connexes comme la biologie, les neurosciences et la philosophie, et représentées par certains des plus illustres penseurs (Jean-Pierre Changeux, Gregory Bateson, Jerry Fodor, Hilary Putnam, …). Il s’y noue une discussion serrée qui plonge au cœur des présupposés de ces deux grands courants de pensée.

Avec ce livre, Massimo Piatelli-Palmarini ne se contente pas de compiler leurs échanges. Il en éclaire le sens tout du long, en analysant les arguments avancés et en les commentant d'après les principes épistémologiques de Lakatos et de Holton, pour nous donner, en plus du compte rendu de ce débat crucial, une leçon magistrale de philosophie des sciences.

Les discours les plus éloquents

Dictionnaire amoureux de la traduction

En baguenaudant d’une lettre à l’autre, au gré de ses envies et de ses influences, elle nous entraîne à la rencontre de ces intermédiaires méconnus par lesquels nous découvrons toutes les grandes œuvres étrangères. Passeur de textes, le traducteur est lui-même traversé par les œuvres, les identités et les cultures qu’il transmet, avec un émerveillement toujours renouvelé.

Vous y entendrez sonner un monologue de Juliette attendant son Roméo sous la voûte étoilée d’un théâtre élisabéthain, découvrirez les étrangetés grammaticales de l’hébreux biblique avec quelques vers de l’Ecclésiaste. Mais vous aurez aussi l’occasion de ruiner les meilleurs tubes des Rolling Stones grâce aux “craductions” délirantes des Rolling Bidochons, et vous apprendrez avec soulagement qu’il est désormais possible de lire Moby Dick dans une version intégralement traduite en émojis.

Prenez vos bottes de sept lieux et partez pour un tour d’horizon de la traduction en 26 étapes toutes plus pittoresques les unes que les autres.

La langue anglaise n'existe pas

Un succès à mettre au crédit… du français !

Avec un parti-pris évident et une mauvaise foi assumée, Bernard Cerquiglini renverse le rapport de force en montrant comment la domination de l’anglais témoigne en réalité de la vitalité du français.

Non seulement une grande partie du vocabulaire anglais est, de manière transparente, emprunté au français, mais même les anglicismes, qui abondent aujourd’hui dans notre langage courant sont, dans une large mesure, issus de l’ancien français et ne font donc que revenir, après avoir voyagé à travers les siècles et les continents, dans leur patrie d’origine.

Mieux encore, c’est à l’Angleterre que nous devons la majorité de notre littérature du XIIe siècle ainsi que nos premiers traités de grammaire, ce qui, selon la thèse (im)pertinente de notre éminent linguiste, fait de la Grande Bretagne le premier territoire de la Francophonie.

Véritable « musée lexical du français », l’étude de l’anglais nous renseigne sur nos propres origines et nous ouvre une nouvelle fenêtre sur la richesse de notre langue.

Une plongée hors du commun et pour le moins facétieuse à la découverte de ce « français insulaire » qui s’est propagé dans le monde entier.

La langue anglaise n'existe pas : c'est du français mal prononcé

Auteur : Bernard Cerquiglini

Éditeur : Gallimard

Le langage de l’amour

Julie Neveux, linguiste établie, propose dans cet essai captivant ses propres “fragments d’un discours amoureux”, qu’elle recentre autour d’une relation de couple, du fameux « coup de foudre » au redoutable « il faut qu’on parle », du « je t’aimerais toujours » au « j’étouffe ».

Mêlant roman et essai, notre Shakespeare française crée son Roméo et sa Juliette, cobayes de son analyse du langage amoureux, qu’elle réinvente au XXIème siècle. Elle expose à travers ses protagonistes les quatre phases d’une histoire d’amour, de ce qu’elle nomme l’amour fusion et passionnel, jusqu’à son déclin, l’amour figé, et à quel point ces mots d’amour / anti-amour construisent nos histoires, pour le meilleur et pour le pire.

Ponctué de références littéraires, cinématographiques et musicales amusantes, ce livre nous fait prendre du recul sur l’effet que peuvent avoir même les plus beaux des mots au sein de nos relations amoureuses et l’impact plein de sens qu’il en découle.

Le langage de l'amour : de la rencontre à la rupture, comment les mots révèlent nos sentiments

Auteur : Julie Neveux

Éditeur : Points

Traduire en visionnaire

Jean François Billeter, éminent sinologue et grand spécialiste de Tchouang-Tseu, nous fait ici goûter aux saveurs de la culture chinoise par le biais d’une expérience déterminante : la traduction.

Les différences entre le chinois et le français sont en effet si profondes que le passage d’une langue à l’autre s'avère être une étape décisive pour appréhender les spécificités de nos deux pays. Car les mots les plus simples ne peuvent être retranscrits sans que l’on convertisse notre esprit à un ensemble de références culturelles qui forment un tout cohérent, une vision du monde.

« C’est par l’intermédiaire de la vision que s’accomplit le passage d’une langue à l’autre. Elle est la pierre du milieu de la rivière sur laquelle l’on pose le pied pour passer de l’autre côté. »

Là où Jean François Billeter donne une tournure toute personnelle à cette idée, c’est dans sa manière de réaliser cette « vision ». Tout se passe comme s’il se mettait directement à la place de l’auteur qu’il traduit, comme s’il convoquait toutes ses connaissances historiques, ses expériences de voyage et ses lectures pour retrouver, comme dans un souvenir, le moment précis qu’un poète a décrit, voilà plus de mille ans, à l’autre bout de la planète.

Par là-même, il nous fait, à nous aussi, entrevoir de la façon la plus simple et la plus directe, toute la richesse, la simplicité et la fraîcheur de la littérature chinoise.

Une leçon magistrale sur la traduction qui se révèle une formidable porte d’accès à cette culture plurimillénaire.

La parole, pour le meilleur et pour le pire

Galvaniser les foules, convaincre un ami ou vaincre un adversaire : la parole est une arme redoutable qui peut vous servir en toute occasion.

Encore faut-il savoir la manier.

Bertrand Périer, avocat spécialiste de l’art oratoire, qu’il enseigne à Sciences Po et HEC, et notamment connu pour son best-seller "La parole est un sport de combat", nous offre ici une sélection des discours célèbres des plus grands orateurs pour nous donner les clefs d’une prise de parole réussie.

Structurez votre discours avec Cicéron, osez l’improvisation avec Martin Luther King, travaillez votre voix avec André Malraux, ajoutez une dose de charme avec Hugh Grant, et vous aurez réuni tous les ingrédients pour transporter votre auditoire et faire triompher vos idées.

Progressez en anglais en toute simplicité

Envie de vous (re)mettre à l’anglais ? Pour voyager ? travailler ? ou pour regarder vos séries préférées en vo ? Ce livre est fait pour vous.

Vous n’avez pas spécialement envie de vous mettre à l’anglais ? Pas de projet particulier en vue ? Le prétérit vous inquiète ? La diphtongue vous angoisse ? Ce livre est quand même fait pour vous.

Après avoir séjourné en Amérique et être devenu bilingue, Paul Marzaioli a décidé de partager ses connaissances en donnant des cours sur sa plateforme anglaisfrance.com et en proposant de nombreuses fiches de révision et petites vidéos sur Instagram. Fort de ses cinq années d'expériences, il nous propose ici un outil idéal pour réviser l’anglais sans difficulté.

Vous y trouverez un petit quiz en guise d’introduction pour évaluer votre niveau, suivi d’une grande partie de vocabulaire et d’expressions utiles dans la vie quotidienne, une section de grammaire puis de conjugaison, accompagnées de nombreux exercices pour s’entraîner, et une dernière partie intitulée “quel mot choisir”, qui permet d’éviter les erreurs les plus fréquentes et de travailler les subtilités de la langue. L’ouvrage se termine par des fiches de révision qui récapitulent les expressions les plus courantes, les faux-amis et tant d’autres notions indispensables pour se sentir à l’aise en anglais.

Clair, coloré et très agréable à lire, que vous soyez débutant ou de niveau intermédiaire, vous prendrez plaisir à feuilleter ce livre et à (re)découvrir très rapidement toutes les notions indispensables pour vous améliorer en toute simplicité.

I (do) speak English! : les 100 leçons incontournables pour progresser en anglais !

Auteur : Giulio Marzaioli

Éditeur : Marabout

Quand la linguistique part en quête des origines de la civilisation occidentale

Vous l'ignorez peut-être, mais la linguistique a bouleversé la face du monde.

À la fin du XVIIIe siècle et durant tout le XIXe, les savants s’engagent dans une entreprise extraordinaire : retrouver la langue des origines ; celle de nos tout premiers ancêtres ; celle que l'on entendait dans le jardin d’Eden.

La récente découverte du sanscrit, et la mise à jour des liens de parenté étroits qui l’unissent aux langues occidentales, redessinent alors entièrement la généalogie des peuples établie depuis des siècles. Aux anciens patriarches hébreux (ou « Sémites »), fondateurs du monothéisme et donc de notre culture chrétienne, s’opposent désormais les Indo-européens (ou « Aryens »), dont nous descendrions, et que l'on pare de toutes les qualités que l'on attribue volontiers aux civilisations grecques, indiennes et germaniques. Car derrière l’étude des langues, ce sont les mentalités que l’on oppose, bientôt les « races », pour aboutir au déferlement de haine qui mettra l’Europe à feu et à sang.

Avec ce court essai, publié pour la première fois en 1989, Maurice Olender met à profit son immense érudition pour retracer cette histoire oubliée de la philologie, qui a pourtant façonné les idéologies du XXe siècle et transfiguré notre continent. En suivant le cheminement de pensée des principaux intellectuels qui ont élaboré l’image de ce couple d’antagonistes, comme Herder et Ernest Renan, il nous montre comment se sont articulés leurs recherches scientifiques et les fantasmes idéologiques de leur temps, pour construire des « fables savantes », où la rationalité se mêle aux passions religieuses.

Un récit lumineux et captivant.

Les langues du paradis : Aryens et Sémites, un couple providentiel

Auteur : Maurice Olender

Éditeur : Seuil

Les langues universelles

Au commencement était le Verbe. Mais lequel ? En quelle langue Dieu s’est-il exprimé pour créer le monde ? Quel est le langage le plus proche de la vérité ? lequel aurait le pouvoir d’en reproduire les contours exacts, en évitant les ambiguïtés, les approximations et les contradictions qui parasitent notre pensée ?

D’un côté, une poignée de signes que l’on peut combiner et recombiner dans tous les sens ; de l’autre, l’univers infini : la recherche de la langue parfaite s’apparente à la résolution d’un puzzle abracadabrantesque où se sont abîmés les plus grands penseurs européens tout le long de notre histoire.

Les kabbalistes composèrent des anagrammes avec toutes les lettres de la Torah afin d’y découvrir un sens caché ; John Dee se contenta d’un unique symbole magique qui engendrerait tous les autres et nous révélerait les mystères de ce monde ; Leibniz estima que l’on pouvait se contenter des mathématiques pour se comprendre et anticipa le langage informatique, un siècle et demi avant Boole ; François Sudre, considérant que la musique seule était universelle, proposa que nous bavardions en chantant avec son Solrésol. Tous échouèrent admirablement mais tirèrent de leurs déconvenues des trouvailles inattendues, dont nous sommes aujourd’hui redevables à bien des égards.

Avec son érudition habituelle, Umberto Eco nous entraîne à la poursuite d’un rêve qui a traversé les siècles et nous offre une lecture, certes dense, mais passionnante.

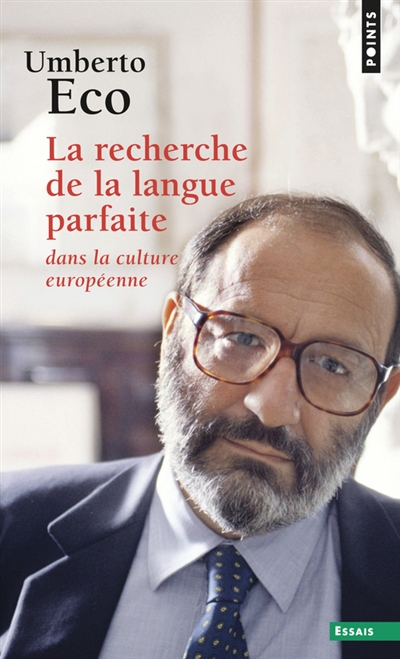

La recherche de la langue parfaite dans la culture européenne

Auteur : Umberto Eco

Éditeur : Seuil

Une traversée de l'Europe des langues

Embarquez pour un grand tour d’Europe, de la Belgique à l’Irlande, en passant par la Hongrie, l’Ukraine et l’Espagne, et découvrez, sous la carte du vieux continent, le territoire des langues et l’histoire des peuples qui les parlent.

Romain Filstroff, linguiste bien connu du grand public pour sa chaîne YouTube Linguisticae, à travers laquelle il partage sa passion communicative pour l’histoire des langues, nous propose ici une manière inédite d’aborder les enjeux de pouvoir qui animent l’Europe.

En mettant à jour des problématiques souvent mises de côté, comme le traitement des minorités linguistiques ou la difficile cohésion des pays plurilingues, le livre nous révèle les fractures qui divisent les populations, leurs relations troubles et leurs contours mouvants, et nous apprend à déchiffrer, entre les lignes des frontières et l’apparente stabilité de l’Europe, les tensions qui l'agitent en profondeur.

Très bien documenté, dense mais parfaitement accessible, et agrémenté de nombreuses cartes qui facilitent grandement la lecture, vous y trouverez des clefs de compréhension très pertinentes pour appréhender l’histoire de notre continent et ses crises actuelles.

Parce que les mots sont apatrides, ils ne tiennent pas compte des romans nationaux, débordent les frontières et, dans les replis de nos discours, au cœur même de nos certitudes et de nos préjugés, pourvu qu’on tende l’oreille, nous font entendre une histoire méconnue : la nôtre.

Maîtrisez les subtilités du français en toute simplicité

Karine Dijoud, professeure de français plus connue sous le nom @lesparentheseselementaires sur Instagram, nous prodigue conseils et astuces pour s'exprimer avec style. À travers une sélection de notes très courtes, d’exemples variés et de petits exercices, elle nous offre un manuel très vivant et surtout très accessible pour apprivoiser notre langue, à l’écrit comme à l’oral.

Marre des pléonasmes redondants, des anglicismes confusants et autres tics de langage carrément envahissants ? La première partie du livre relève nos maladresses et nos difficultés les plus courantes et nous aide, avec une grande clarté et beaucoup de bienveillance, à nous départir de nos mauvaises habitudes langagières.

Une fois corrigées nos erreurs, reste à ajouter une touche d’élégance. La seconde partie nous propose d’enrichir notre vocabulaire avec une sélection de mots rares et d’expressions pittoresques, et nous renseigne sur leurs origines afin d’en distinguer toutes les nuances. De quoi maîtriser les dernières subtilités du français et agrémenter nos phrases de quelques ravissantes coruscations.

Un petit guide indispensable pour éviter les faux pas et manier la langue française avec style en toute circonstance.

L'acte de naissance de la langue française

Entre Charlemagne, qui parlait tudesque et Hugues Capet, qui parlait roman, il y eut une date charnière, un acte fondateur qui marqua la naissance de la langue française. Et cet acte est signé.

En l’an 842, le prince Nithard, guerrier érudit au service de Charles le chauve, retranscrivit le serment de fidélité que se jurèrent les héritiers de Charlemagne après le partage de l’empire. Il choisit d’en donner le détail non pas en latin (langue de l’unité impériale) mais dans l’idiome parlé par les seigneurs en présence, l’un des serments ayant été prononcé en tudesque (l’ancêtre de l’allemand) et l’autre en roman (l’ancêtre du français). Pour la première fois de l’Histoire, un texte est produit dans ce qui deviendra notre langue nationale, et il a été écrit avec une visée politique et symbolique bien réfléchie.

Avec ce court essai d’une centaine de pages, l’un de nos plus grands spécialistes de la langue française part à la recherche de Nithard, ce petit-fils de Charlemagne, largement oublié depuis plus d’un millénaire, et qui a pourtant posé l’un des fondements de notre culture.

À partir de ses ossements, retrouvés en 2011, par le plus grand des hasards, dans un vieux carton poussiéreux, et surtout grâce aux textes qu’il nous a légués, Bernard Cerquiglini s’emploie à redécouvrir cet illustre méconnu ou, pour reprendre l’étymologie latine, à « inventer » Nithard.

Un récit savant mais très abordable qui nous éclaire sur l’origine et peut être la destination de notre langue.

Anti-manuel de création littéraire

Voilà un livre qui vous emporte, vous captive ou vous entraîne (selon votre préférence) dans le petit monde très prisé des lieux communs. En compilant les principaux clichés littéraires, Hervé Laroche nous offre un dictionnaire pas comme les autres, empreint d’une ironie douce-amère, et dont le style sans concession vous fera à coup sûr sortir de votre zone de confort.

Dans cette réédition, revue et augmentée, vous retrouverez le meilleur du pire des phrases toutes faites, de ces expressions répétées inlassablement, page après page, et qui ont fini par dessiner un monde romanesque à part entière, avec sa collection d'objets inusuels, sa palette de sentiments extraordinaires et ses associations d'images hautes en couleurs.

Soyez donc les bienvenus dans cet univers alternatif où l’on « savoure » son jambon-beurre, où l’on « s’abîme dans ses pensées » à la moindre occasion, et où l’on « franchit un seuil » dès qu'on ouvre une porte.

Un vade-mecum très utile pour repérer nos tics d’écriture et nous donner l’envie de sortir de ces fameux sentiers battus, qui furent si souvent empruntés depuis que la littérature existe.