Affinez votre selection

Sélection de livres

Noël 2024 : Les coups de coeur en Beaux-arts

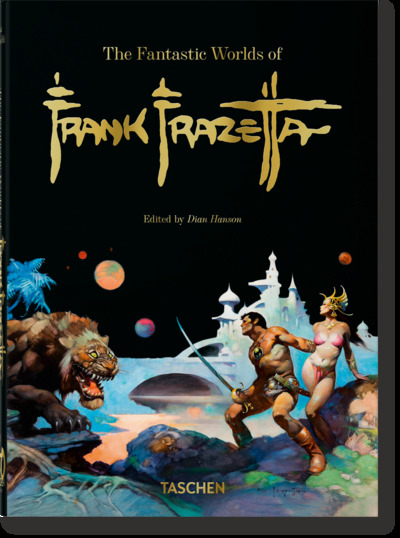

The fantastic worlds of Frank Frazetta

Auteur (illustrateur) : Frank Frazetta

Éditeur : Taschen

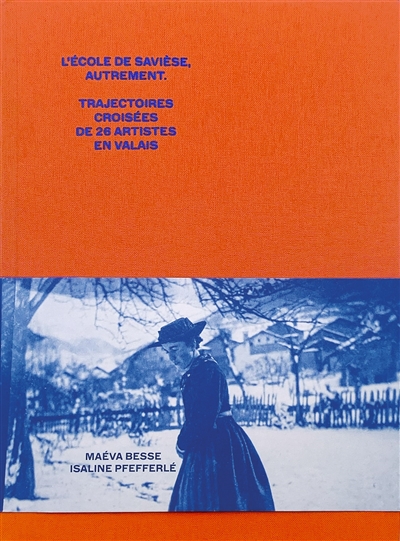

L'Ecole de Savièse, autrement : trajectoires croisées de 26 artistes en Valais

Auteur : Maéva Besse

Éditeur : Art&fiction

L'odyssée des petites îles italiennes

Auteur (photographe) : Bernard Plossu

Éditeur : Textuel

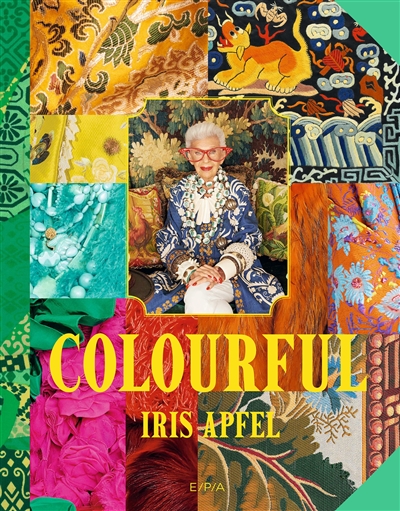

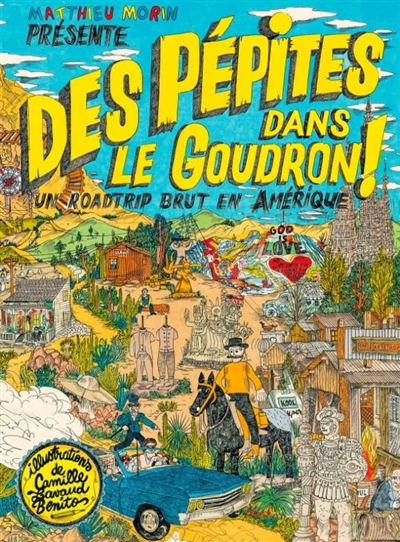

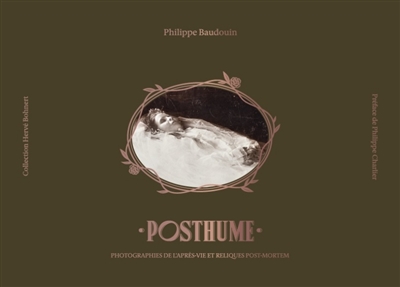

Noël 2024 : Les originaux en Beaux-arts

Des pépites dans le goudron ! : un roadtrip brut en Amérique

Auteur : Matthieu Morin

Éditeur : Frémok

Posthume : photographies de l'après-vie et reliques post-mortem

Auteur : Philippe Baudouin

Éditeur : Cernunnos

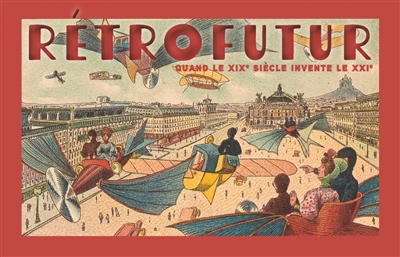

Rétrofutur : quand le XIXe siècle invente le XXIe

Auteur : Armand Gervais

Éditeur : Ed. courtes et longues

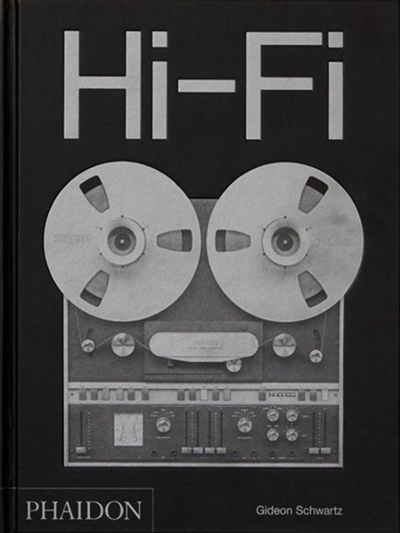

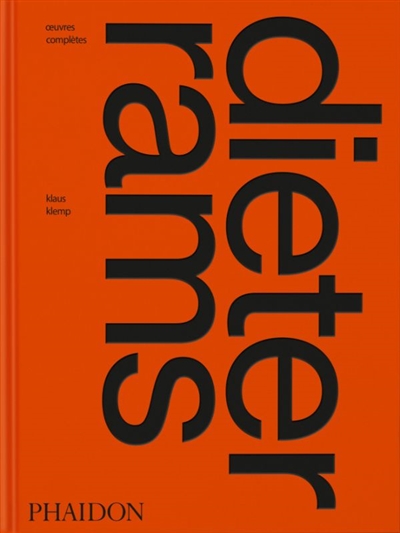

Hi-Fi : une histoire du design audio haut de gamme

Auteur : Gideon Schwartz

Éditeur : Phaidon

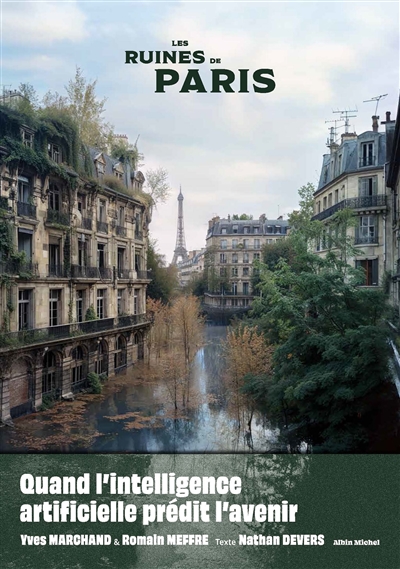

Les ruines de Paris : quand l'intelligence artificielle prédit l'avenir

Auteur (photographe) : Yves Marchand

Éditeur : Albin Michel

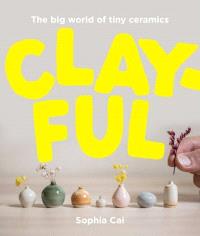

Le gazouillis des éléphants : tentative d'inventaire général des environnements spontanés et chimériques créés en France par des autodidactes populaires, bruts, naïfs, excentriques, loufoques, brindezingues, ou tout simplement inventifs, passés, présent et en devenir, en plein air ou sous terre (quelquefois en intérieur), pour le plaisir de leurs auteurs et de quelques amateurs de passage

Auteur : Bruno Montpied

Éditeur : Hoëbeke

Faire avec : nouvelles pratiques architecturales

Auteur : Olivier Darmon

Éditeur : Alternatives

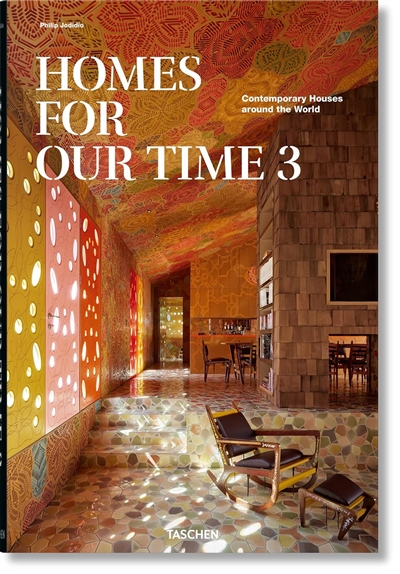

Noël 2024 : Les indispensables en Beaux-arts

Little book of Paris style : l'histoire d'une capitale de la mode

Auteur : Aloïs Guinut

Éditeur : Place des Victoires

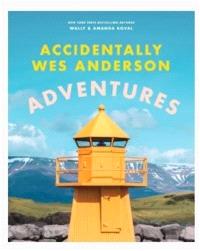

Wes Anderson : les 11 films et les 7 courts-métrages expliqués

Auteur : Christophe Narbonne

Éditeur : EPA

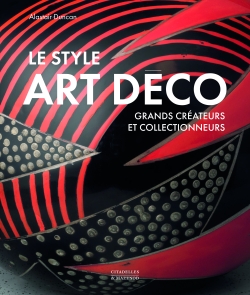

Le style Art déco : grands créateurs et collectionneurs

Auteur : Alastair Duncan

Éditeur : Citadelles & Mazenod

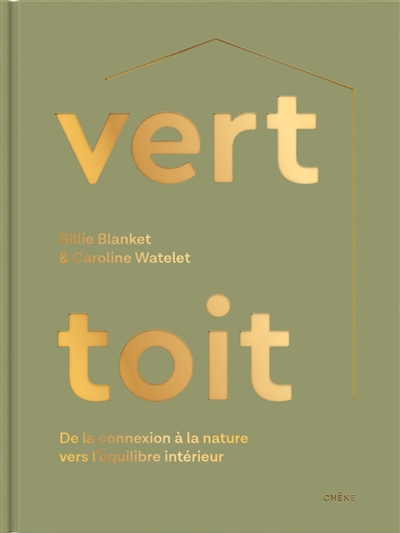

Vert toit : de la connexion à la nature vers l'équilibre intérieur

Auteur : Billie Blanket

Éditeur : Chêne

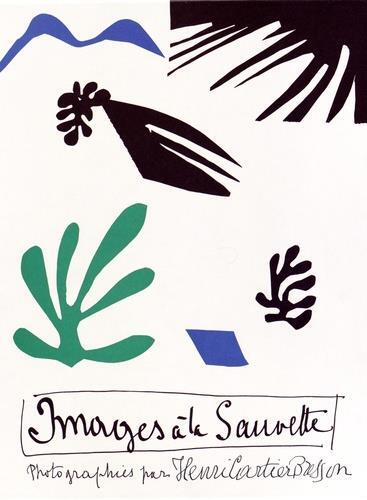

Images à la sauvette

Auteur (photographe) : Henri Cartier-Bresson

Éditeur : Fondation H. Cartier Bresson

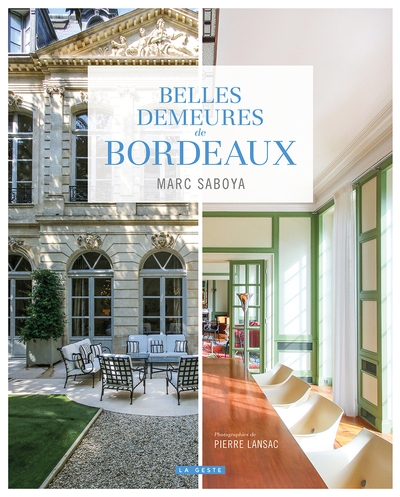

Hôtels particuliers et belles demeures de Bordeaux : du XIIe au XXe siècle

Auteur : Marc Saboya

Éditeur : La Geste

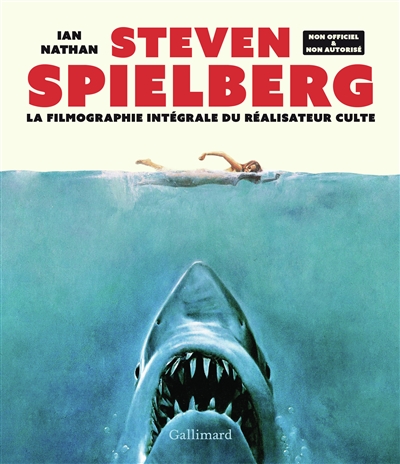

Steven Spielberg : la filmographie intégrale du réalisateur culte : non officiel & non autorisé

Auteur : Ian Nathan

Éditeur : Gallimard

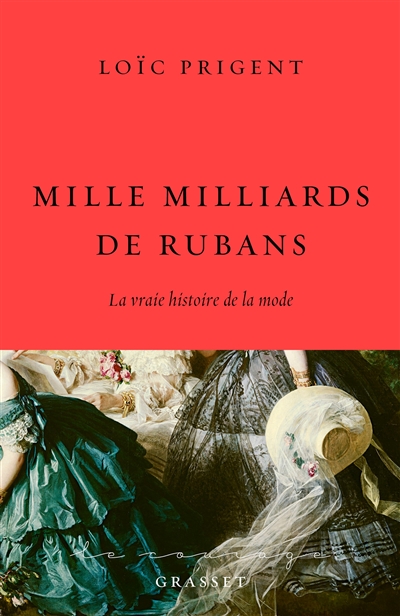

Mille milliards de rubans : la vraie histoire de la mode : 1850-1912

Auteur : Loïc Prigent

Éditeur : Grasset

Design français 1950 : la génération des jeunes loups

Auteur : Pascal Cuisinier

Éditeur : Flammarion

Dossiers

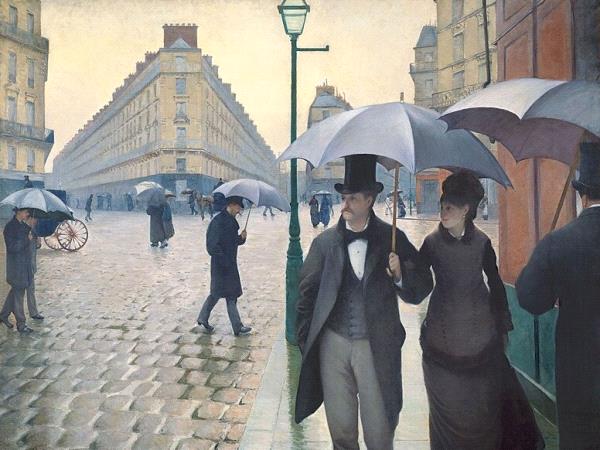

Gustave Caillebotte (1848-1894)

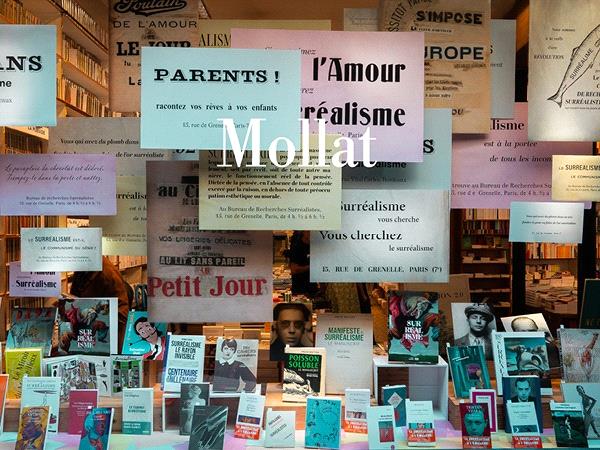

Centenaire du surréalisme

Mark Rothko (1903-1970)

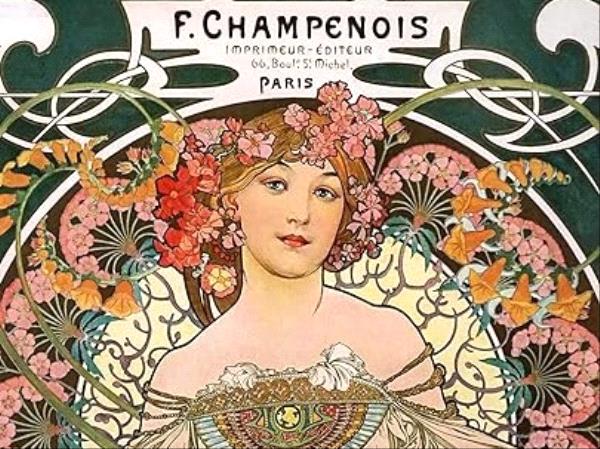

L'Art nouveau

VAN GOGH (1853-1890)

Nicolas de Staël (1914-1955)

Fernando Botero 1932-2023

Sélection de livres

Notre choix

Marie-Blanche de Polignac : la dernière égérie

Auteur : David Gaillardon

Éditeur : Tallandier

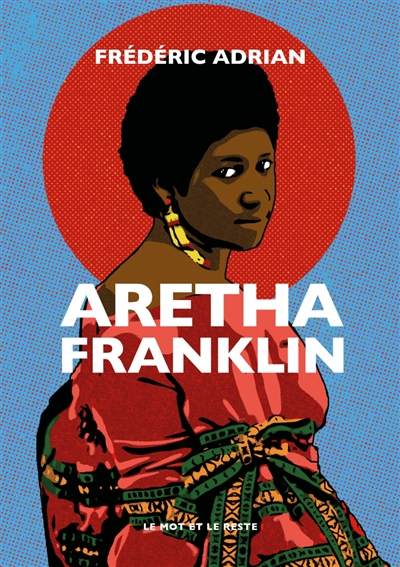

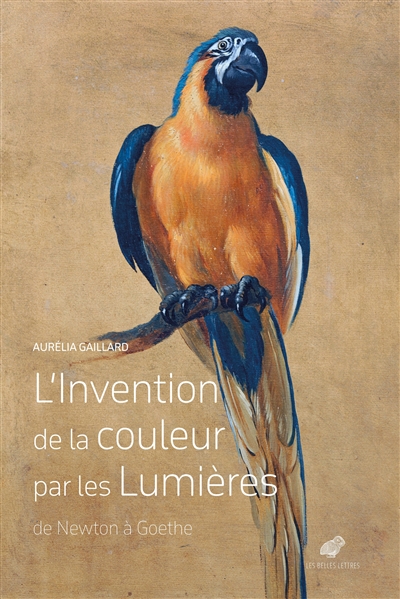

L'invention de la couleur par les Lumières : de Newton à Goethe

Auteur : Aurélia Gaillard

Éditeur : Belles lettres

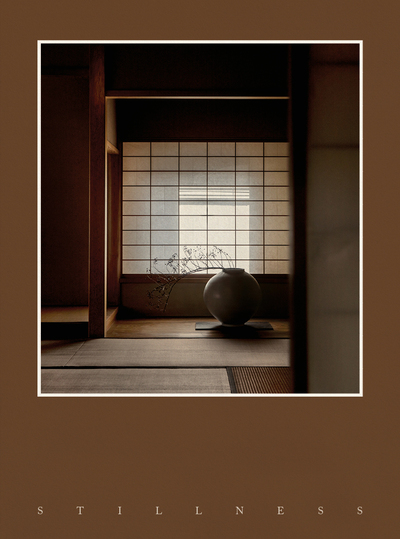

Stillness : an exploration of Japanese aesthetics in architecture and design

Auteur : Norm architects

Éditeur : Gestalten

Monographies de peintres

Ecrits sur l'art - nouveautés

Réunir les bouts du monde : art, histoire, esclavage en mémoire

Auteur : Elvan Zabunyan

Éditeur : Ed. B42

L'invention de la couleur par les Lumières : de Newton à Goethe

Auteur : Aurélia Gaillard

Éditeur : Belles lettres

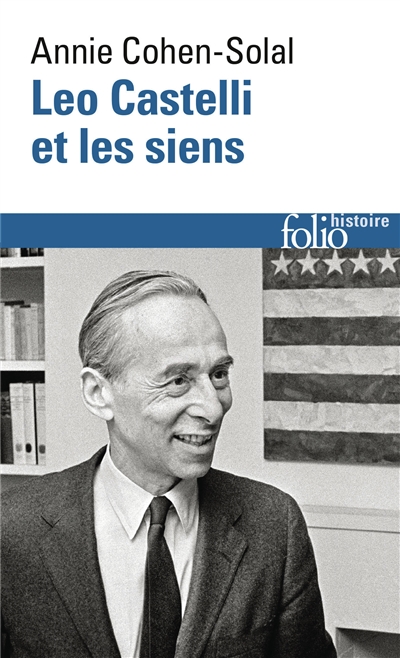

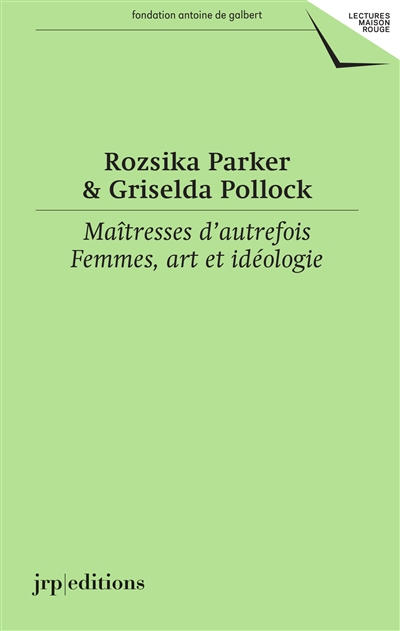

Pourquoi et comment nous créons : la création artistique, une pulsion humaine

Auteur : Sean Tucker

Éditeur : Eyrolles

Maîtresses d'autrefois : femmes, art et idéologie

Auteur : Rozsika Parker

Éditeur : JRP-Ringier

Articles

Henri-Edmond Cross, peintre de la lumière

Mai 68 en art, affiches et slogans.

Mai 68 en photographies

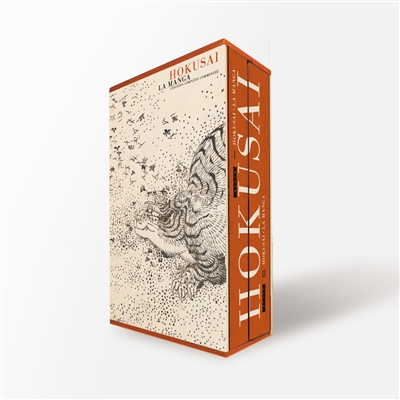

Sélection de livres

Travel Series Assouline

Magies venues d'Asie

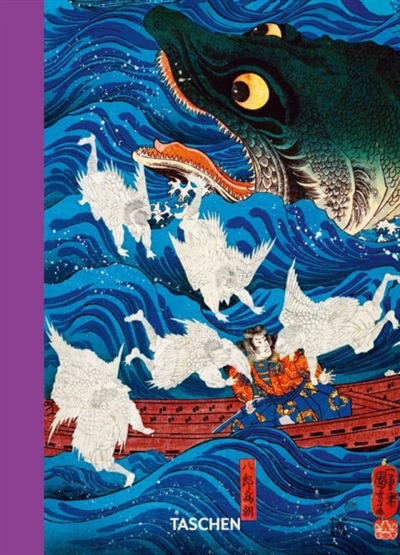

Japanese woodblock prints in 200 masterpieces : from Ukiyo-e to Shin Hanga

Auteur : Andreas Marks

Éditeur : Taschen

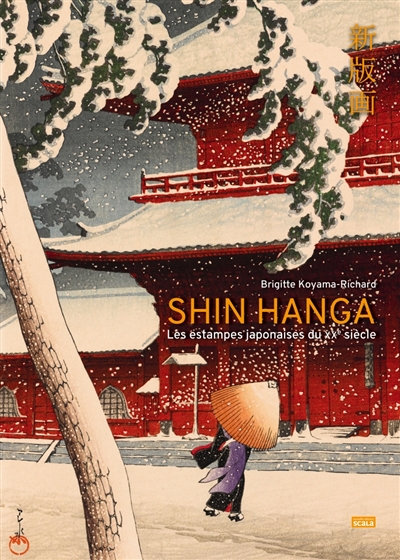

Shin hanga : les estampes japonaises du XXe siècle

Auteur : Brigitte Koyama-Richard

Éditeur : Nouvelles éditions Scala

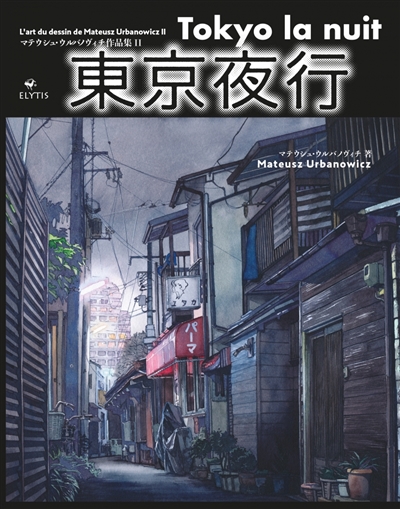

L'art du dessin de Mateusz Urbanowicz. Vol. 2. Tokyo la nuit

Auteur : Mateusz Urbanowicz

Éditeur : Elytis éditions

Coups de cœur

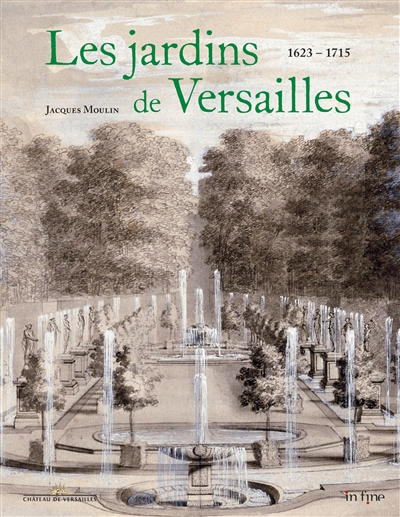

Les Jardins de Versailles

Les jardins de Versailles. Vol. 1. 1624-1715

Auteur : Jacques Moulin

Éditeur : In Fine éditions d’art

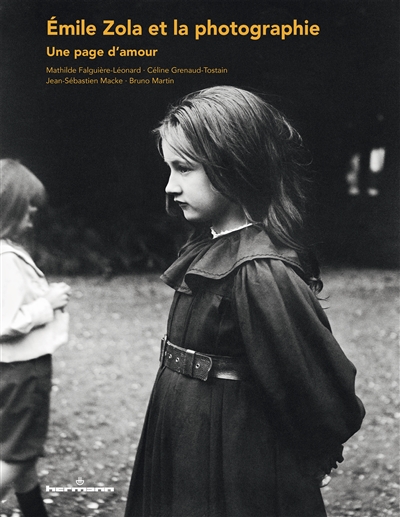

Emile Zola et la photographie : une page d'amour

Le Sceptre et la quenouille

Les textes nombreux, clairs, fort pédagogiques, parfaitement illustrés font de ce catalogue un ouvrage d'une grande rigueur scientifique mais néanmoins accessible à un grand public !

Le dernier témoignage de Christian Boltanski

En 2020 en plein confinement, Annalisa Rimmaudo entame une discussion avec l’artiste français Christian Boltanski (1944 - 2021), une conversation téléphonique qui s’étire sur cinquante-cinq jours et qu’elle retranscrit dans cet ouvrage, sobrement intitulé Journal.

Lors de cet échange, dont il ne verra jamais le produit fini, l’artiste évoque les origines de son art et les réflexions qui l’habitent, auxquelles il mêle des fragments autobiographiques, des récits de voyages, de rencontres, d’apprentissage… Ce livre, auquel il voulait, présage étrangement funeste, donner le nom de Journal de deuil, brosse un portrait juste et passionnant d'un homme aujourd'hui disparu, en racontant son œuvre à travers un prisme inédit. La préface touchante de Annalisa est le seul moment où elle inclut sa propre voix dans le projet, afin d’expliquer le processus de création de l'ouvrage et le manque qui subsiste depuis la mort de celui dont elle retranscrit les mots.

Un témoignage atypique et bouleversant qui plaira aux admirateurs de l’artiste mais également à ceux qui voudrait pouvoir le découvrir !

Born to run

Une biographie sur l'artiste Yoko Ono

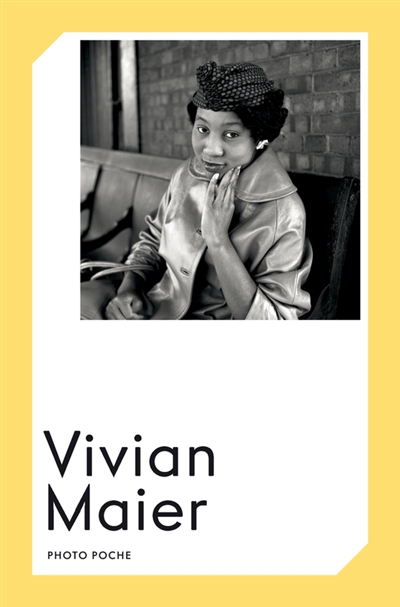

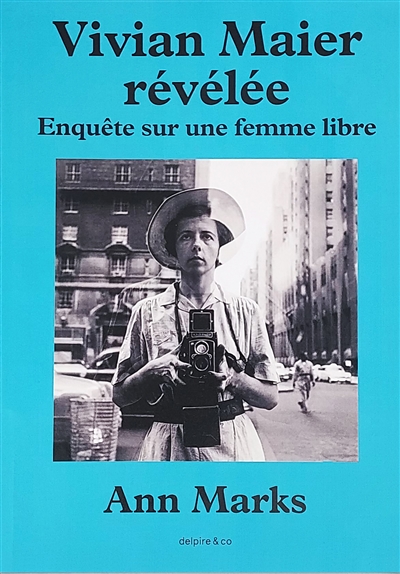

La vie et l'oeuvre de Vivian Maier

Viviane Dorothy Maier est une photographe américaine. Née en 1926 et morte en 2009, sa production compte environ 150 000 photographies en noir et blanc et en couleur. Toute sa vie durant, elle travaille sur de nombreux sujets et son travail comprend aussi bien des autoportraits que des photos de villes, d'architectures, de rues, mais aussi et surtout des portraits pris sur le vif de ceux et celles qui les habitent, les traversent ou les hantent. Passionnée par sa discipline mais malheureusement condamnée à l’anonymat de son vivant, sa production ne fut découverte et valorisée qu’après son décès, aux alentours de 2010.

Cette étude exhaustive permet de retracer le parcours de vie de l’artiste, de son histoire familiale complexe et tragique à son travail de nourrice, en passant par ses débuts dans la photographie jusqu’à sa consécration posthume. Très bien documentée, elle donne accès à de nombreuses photos d'archives inédites et offre une vision détaillée de ce qui caractérisait le travail de Vivian. L’auteure s’attache également à évoquer certaines zones d’ombres de l’histoire de cette dernière, comme le destin de son grand-frère Carl ou celui de sa mère, Marie, des aspects qui n'avaient pas réellement été traités jusqu’alors dans les documentaires et travaux consacrés à la photographe.