Affinez votre selection

Dossiers

L'Art en poche - petit poids et petit prix... pour de gra...

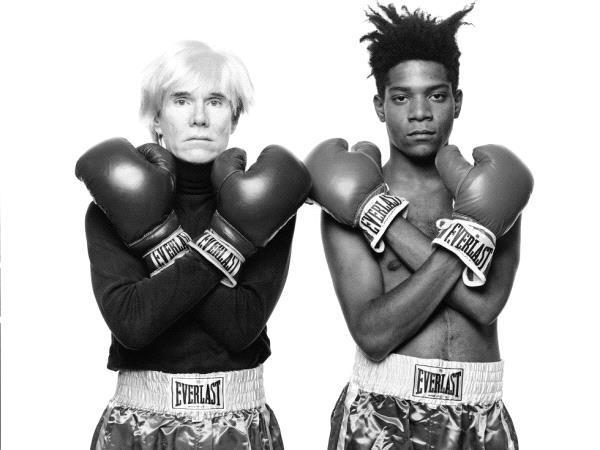

Basquiat x Warhol, à quatre mains !

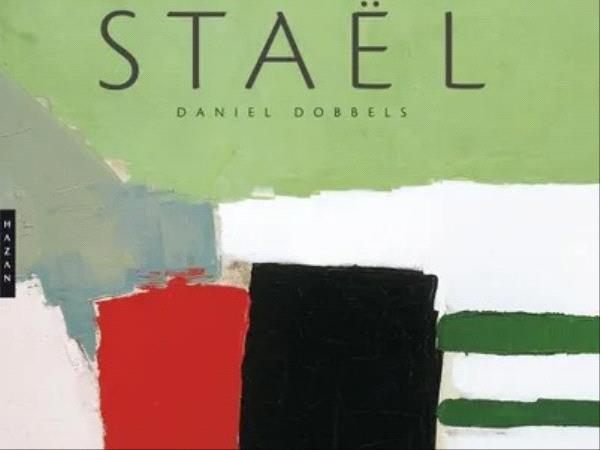

Nicolas de Staël (1914-1955)

Tous les ouvrages de la collection "Dits" de l'INHA

Pierre Soulages (1919-2022)

ETEL ADNAN (1925-2021)

Voir autrement : l’histoire de l’art selon Daniel Arasse

Coups de cœur

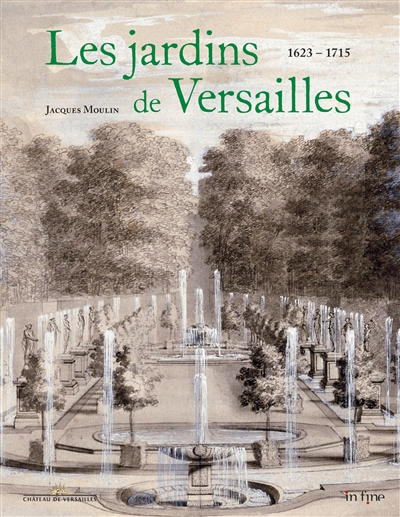

Les Jardins de Versailles

Le Sceptre et la quenouille

Les textes nombreux, clairs, fort pédagogiques, parfaitement illustrés font de ce catalogue un ouvrage d'une grande rigueur scientifique mais néanmoins accessible à un grand public !

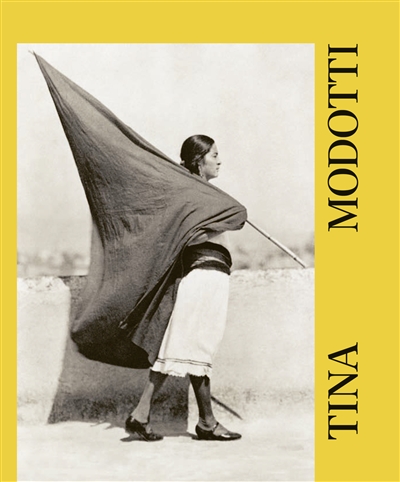

Tina Modotti

Tina Modotti à développer une photographie humaniste que l'on peut rapprocher de l'oeuvre de Paul Strand, Dorothea Lange ou Walker Evans.

Ce magnifique ouvrage, à la belle maquette, à la très grande qualité de photogravure (tout le savoir-faire des catalogues de la Fondation Mapfre de Barcelone) est assurément

un livre essentiel qui trouvera sa place dans toutes les bibliothèques d'amateurs de photographies.

Le dernier témoignage de Christian Boltanski

En 2020 en plein confinement, Annalisa Rimmaudo entame une discussion avec l’artiste français Christian Boltanski (1944 - 2021), une conversation téléphonique qui s’étire sur cinquante-cinq jours et qu’elle retranscrit dans cet ouvrage, sobrement intitulé Journal.

Lors de cet échange, dont il ne verra jamais le produit fini, l’artiste évoque les origines de son art et les réflexions qui l’habitent, auxquelles il mêle des fragments autobiographiques, des récits de voyages, de rencontres, d’apprentissage… Ce livre, auquel il voulait, présage étrangement funeste, donner le nom de Journal de deuil, brosse un portrait juste et passionnant d'un homme aujourd'hui disparu, en racontant son œuvre à travers un prisme inédit. La préface touchante de Annalisa est le seul moment où elle inclut sa propre voix dans le projet, afin d’expliquer le processus de création de l'ouvrage et le manque qui subsiste depuis la mort de celui dont elle retranscrit les mots.

Un témoignage atypique et bouleversant qui plaira aux admirateurs de l’artiste mais également à ceux qui voudrait pouvoir le découvrir !

Une biographie sur l'artiste Yoko Ono

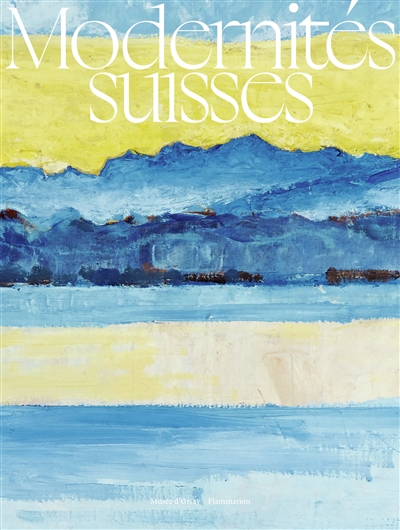

Un panorama de la scène artistique suisse au tournant du XXe siècle

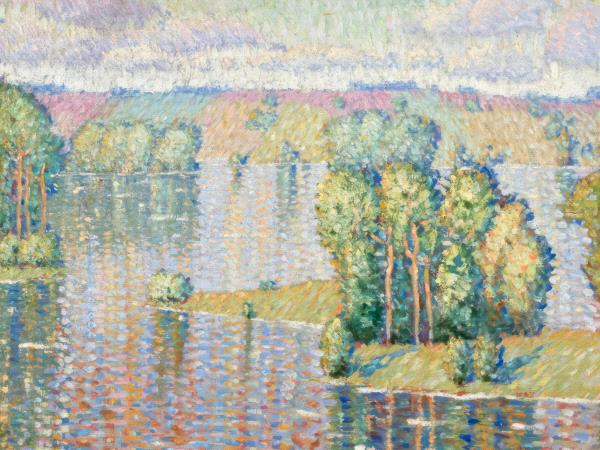

Fait parfois relativement méconnu en dehors de ses frontières, la Suisse incarne un foyer artistique particulièrement riche et productif à la fin du XIXe siècle. Sous l’impulsion d’un réseau de collectionneurs et de figures emblématiques comme Ferdinand Hodler, des peintres comme Félix Vallotton, Max Buri ou encore Giovanni et Augusto Giacometti renouvellent considérablement la peinture de leur temps et s’ancrent au passage dans un moment charnière de l’histoire de l’art où des modernités multiples s’inventent à l’échelle européenne.

Ce catalogue fait l’inventaire des 70 œuvres, inédites en France, qui furent montrées à l’occasion de l’exposition Modernités suisses ( 1890-1914), organisée au Musée d’Orsay en 2021. Doté d’un appareil critique conséquent, l’ouvrage permet de revenir sur l’influence des avant-gardes européennes sur ces artistes, notamment la dimension symboliste, mais aussi sur la façon dont ces derniers s’attachent tout particulièrement à des sujets empruntés à leur histoire et à leurs traditions, participant ainsi à construire une identité culturelle nationale.

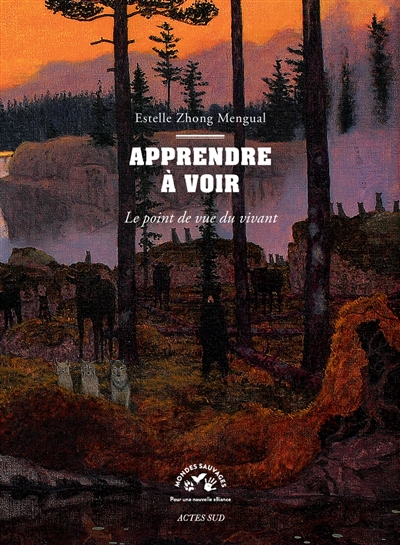

Apprenez à revoir le vivant en peinture !

Qu’il s’agisse d’une œuvre ou du monde réel, notre idée de la nature nous empêche, le plus souvent, de nous attarder sur les essences de bois, les variétés de fleurs, les plantes ou les êtres qui gravitent concrètement en face de nous. Dans son essai, publié chez Actes Sud, l’historienne de l’art choisit de se questionner sur l'œil qui nous a été légué, ainsi que sur tout l’équipement mental qui lui est associé lorsqu’il regarde, et de défendre, à terme, une « histoire environnementale de l’art ». Pour ce faire et pour nous aider à apprendre, ou réapprendre, à utiliser nos yeux, l’auteure propose de s’attarder conjointement sur deux disciplines, la peinture de paysage occidentale et l’histoire naturelle. Son livre met ainsi en avant les liens complexes et étroits qui existent entre sciences et arts, entre savoirs et sensibilités, en valorisant non seulement le travail d’artistes peintres mais aussi celui de femmes naturalistes, anglaises ou américaines, du XIXe siècle. Elle interroge ainsi la façon dont sa discipline enfouit le vivant sous des significations culturelles et décrypte notre faculté à regarder les choses, laquelle n’est pas innée mais doit sans cesse être cultivée.

Apprendre à voir : le point de vue du vivant

Auteur : Estelle Zhong Mengual

Éditeur : Actes Sud

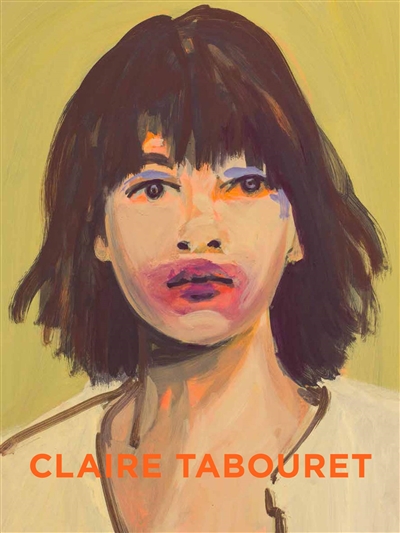

La monographie de référence sur l’artiste contemporaine Claire Tabouret.

Bouche écarlate, chevelure brune et fard à paupière bleu, le tout brossé avec une touche vive et énergique, le portrait montré sur le couverture de cette monographie donne immédiatement le ton quand à l’identité picturale de l’artiste à laquelle elle est dédiée : Claire Tabouret.

Peintre française prolifique et diversifiée, celle-ci travaille sur des petits et grands formats, sur toile ou bien sur des supports plus atypiques comme la fourrure synthétique. Ses tableaux représentent des maisons inondées, des barques de migrants à la dérive ou des portraits plus ou moins colorés de figures féminines et d'enfants, la mine grave et les yeux perdus dans le vague, solitaires ou en groupe, parfois déguisées et plongées dans des atmosphères étranges. Inspirée par la littérature et l’histoire, l’artiste place elle-même son œuvre sous le signe du mouvant, de l’eau et de l’onde et cite volontiers l’histoire de l’art, d’autres artistes, d’autres courants, au sein même de ses créations.

Richement illustré, ce livre présente une sélection importante de ses peintures et de ses quelques sculptures. Les reproductions de celles-ci sont accompagnées de trois textes critiques, de quelques photos d'atelier et de citations d'artistes, lesquels permettent de comprendre un peu mieux les références qu'elle exploite ainsi que rapport à l’enfance, à couleur ou encore aux femmes.

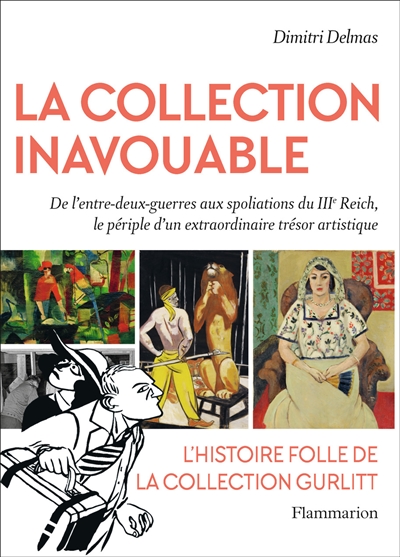

L’histoire extraordinaire de la redécouverte d’un trésor spolié !

En février 2012, Cornelius Gurlitt entend frapper à la porte de son domicile. Après un contrôle de douane ayant mené à l’ouverture d’une enquête un an et demi plus tôt, la police vient d’arriver pour effectuer une perquisition dans son appartement munichois. L’intervention mène à une extraordinaire découverte : dissimulées derrière les étagères d’un réduit se trouvent plusieurs centaines de chefs-d'œuvres que l’on croyait disparus depuis au moins soixante-dix ans, soit l'époque sombre de la seconde guerre mondiale.

Dans ce livre, illustré par l’autrice Laureline Mattiussi, Dimitri Delmas remonte aux racines de cet épisode, afin d’expliquer comment cette collection a pu être constituée. Ce récit historique, très abordable pour les non initiés, raconte d’abord l’histoire de la famille de Cornelius Gurlitt et notamment celle de son père, Hildebrand Gurlitt, marchand d’art. Figure ambivalente, partisan d’Hitler, c’est lui qui acquiert plus de trois cent tableaux à vil prix dans le cadre de sa collaboration avec le régime.

La description de ces spoliations est un prétexte pour nous replonger dans le contexte artistique allemand et européen de la période. En passant par l’émergence du mouvement Dada, jusqu’à la montée d’Hitler au pouvoir et au succès des théories sur un art dit “dégénéré”, l’auteur redessine, à l’appui d'archives et de reproductions, le panel de discours qui structure une partie de l’histoire de l’art du XXe siècle. Passionnant et instructif !